Conférene C'Nature : Quel futur climat pour la Nouvelle-Calédonie ?

"Le changement climatique est devenu une préoccupation majeure de bien des pays du monde et pour les îles du Pacifique en particulier, qui y sont particulièrement vulnérables.

"Le changement climatique est devenu une préoccupation majeure de bien des pays du monde et pour les îles du Pacifique en particulier, qui y sont particulièrement vulnérables.

Les grands fonds marins, obscurs et distants, alimentent bien des fantasmes, entre attentes, inquiétudes et surtout incertitudes touchant aux savoirs, impacts d’usages potentiels et modes de gouvernance de ces espaces.

Comment étudier ce que l’on ne voit pas ? Est-ce que l’invisible est réellement indétectable ? Et si nous pouvions comprendre et protéger la biodiversité grâce à une technologie qui décèlerait l’insaisissable ?

Dans le lagon, en pleine mer, ou dans les abysses, l’ADN est partout et révèle des secrets magiques sur ce qui nous entoure aujourd’hui comme hier. Cette soirée sera l’occasion de découvrir ce monde marin incroyable qui a tant à nous apprendre.

L’eau de mer est remplie de vie : il y a entre 10 et 100 milliards d’organismes – virus, bactéries, protistes et animaux – dans chaque litre d’eau de mer à l’échelle planétaire ! Ce vivant, essentiellement invisible (<1mm), s’appelle ‘plancton’ ou ‘microbiome océanique’.

Les raies mantas comptent parmi les créatures marines les plus majestueuses et les plus gracieuses des océans. Elles intriguent non seulement par leur taille mais aussi par leur biologie et leur comportement complexes. Elles possèdent deux lobes céphaliques en forme de corne sur la tête, ce qui leur vaut leur surnom commun de « diable des mers » mais sont totalement inoffensives.

Les dolines constituent un élément de paysage très présent en Nouvelle Calédonie que ce soit sur les iles Loyauté (baignades, trous bleus) comme dans le Grand Sud Calédonien. Mais qu’est-ce qu’une doline ? Qu’est-ce donc que ces objets capables d'engloutir des routes, des maisons ou un supermarché comme en Turquie ou en Floride.

Venez encourager et découvrir le travail des doctorants et doctorantes ! En 3 minutes seulement, ils présenteront leur thèse au grand public. Deux prix seront décernés : le prix du jury et le prix du public.

L’eau, un élément aux multiples facettes, tantôt appréhendée de manière quantifiable et mesurable, tantôt perçue comme une entité vivante et dynamique.

Comment étudier ce que l’on ne voit pas ? Est-ce que l’invisible est réellement indétectable ? Et si nous pouvions comprendre et protéger la biodiversité grâce à une technologie qui décèlerait l’insaisissable ?

De nombreux milieux, qu’ils soient terrestres ou marins, subissent des pressions d’origine anthropique entraînant une réduction de la diversité biologique. Ce déclin affecte la société et son bien-être, aux niveaux environnemental, économique, social, sanitaire et culturel.

Avec plusieurs centaines d’îlots disséminés comme autant de confettis sur une vaste surface océanique et lagonaire, la Nouvelle-Calédonie offre un espace de nidification exceptionnel pour une communauté́ d’oiseaux marins diversifiée et abondante.

Les oiseaux marins constituent l’un des groupes d’animaux les plus menacés à l’échelle mondiale et leur risque d’extinction augmente plus rapidement que pour tout autre groupe d’oiseaux. En cause ? Les activités humaines directes ou indirectes.

Depuis quelques années, l’actualité suggère une montée en fréquence et en intensité des feux à l’échelle de la planète. Bien qu’épargnée ces dernières années du fait du contexte climatique « La Niña », plus favorable aux pluies ; la Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception.

Les oiseaux marins représentent de précieux indicateurs de l'état de santé des océans. Pourtant, c'est l'un des groupes d'oiseaux les plus menacés à l'échelle mondiale. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie où l'immense espace maritime accueille une importante communauté d’oiseaux marins ?

La Nouvelle-Calédonie est mondialement connue pour l’exceptionnel taux d’endémisme de sa flore et sa faune. Cette biodiversité extraordinaire est également présente à l’échelle microscopique. En effet, certaines bactéries isolées en Nouvelle-Calédonie sont uniques au territoire et n’ont pas encore été mise en évidence dans d’autres régions du monde.

Quel est le rôle écologique de la ripisylve ? Quelles sont ses capacités à protéger les autres écosystèmes ? Est-ce une forêt facile à restaurer ? Et que faut-il faire pour la préserver ?

La Nouvelle-Calédonie se situe entre les parties centrales et sud de l'arc de subduction du Vanuatu, dans un contexte tectonique actif. Les mouvements de convergence des plaques forment des conditions favorables aux séismes et donc potentiellement de tsunamis. De par sa position géographique dans le Pacifique, le territoire est exposé au risque tsunami à plusieurs échelles spatiales.

Pour être rejetées dans le milieu naturel en limitant la pollution, les eaux usées doivent être épurées grâce à des dispositifs d'assainissement qui permettent d’éliminer le maximum de matières nuisibles pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine.

Le CRESICA vous invite à la présentation des projets de recherche de 2ème génération du programme « Au fil de l’eau », lors du séminaire qui aura lieu le 29 août 2023. Ces présentations permettront de vous informer des avancées des différents projets de 2ème génération qui composent le programme.

Débuté en 2018, « Au fil de l’eau » est un programme de recherche pluriannuel centré sur la gestion intégrée de l’eau, de ses usages et de sa gouvernance.

L'IRD dans le Pacifique sud vous invite à découvrir une exposition, du photographe Nicolas Job, à la croisée de l’Art et de la Science : Alga !

La province Sud et le CRESICA vous proposent une nouvelle conférence gratuite le mardi 01 août à 18h à l'auditorium de la province Sud.

Au cours d'une étude qui a duré cinq ans, les chercheurs se sont concentrés sur les juvéniles benthiques des tortues vertes (Chelonia mydas) et des tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) à l'Ansa Vata, la Baie des Citrons et dans les îlots proches de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

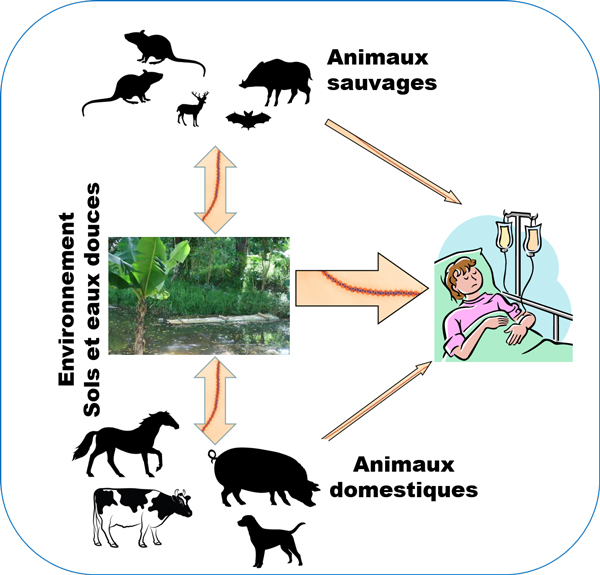

Le concept « One Health » ou « une seule santé » en français, est mis en avant depuis le début des années 2000, avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global. Il vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires.

Avec le changement du climat et ses impacts sur le cycle de l’eau, avec la profusion d’images satellitaires hautes et très hautes définitions des sols, de la végétation, avec le développement de modèles d’érosion, d’écoulement, de dynamique terre-lagon de plus en plus complexes, avec le développement des méthodes d’analyses de type « big data –intelligence artificielle », il devient indispensable de se doter de moyens de stockage, de calcul et de traitement des données à la hauteur des ambitions d’un consortium de recherche comme le CRESICA qui s’intéresse au cycle de l’eau et de ses impact

La province Sud et le CRESICA vous proposent une nouvelle conférence gratuite le mardi 18 juillet à 18h à l'auditorium de la province Sud.

Rendez-vous le jeudi 06 juillet à 18h au Musée maritime de Nouvelle-Calédonie, à l'occassion de la Fête de la Mer des des Littoraux.

Comment la science permet de valoriser les algues calédoniennes ? Les réponses avec Claude PAYRI et Lydiane MATTIO, chercheurs et spécialistes des algues à l'IRD (UMR Entropie).

Depuis quelques années, la biodiversité calédonienne est devenue emblématique pour la création d'animaux de compagnie. À l'origine de cet engouement, les geckos calédoniens qui sont aujourd'hui parmi les plus vendus au monde ! Des individus ont été sortis du territoire et servent à créer de nouvelles lignées, lesquelles deviennent de véritables marques commerciales et s'arrachent à prix d'or sur le Web !

A l’occasion de la journée mondiale de la tortue, l’IRD présente pour la première fois au public, au travers d’un film et d’une exposition, le travail de recherche et les premières découvertes de ses scientifiques sur les tortues « Grosse tête » (Caretta Caretta).

La présentation de l’exposition et du film seront suivis d’un échange avec les scientifiques, notamment Hugo Bourgogne, doctorant IRD (UMR ENTROPIE) - WWF.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

L'industrie textile est aujourd'hui une des plus polluantes au monde. Mais quel est l'impact de nos vêtements sur la planète ? Ils sont nombreux : consommation excessive d'eau pour leur fabrication, pollution de l'eau aux produits chimiques et micro particules de plastiques issus des fibres synthétiques, empreinte carbone du transport..

La province Sud et le CRESICA vous proposent une nouvelle conférence gratuite le mardi 02 mai à 18h à l'auditorium de la province Sud.

Quel est le rôle de la mangrove ?

Cette forêt amphibie est un écosystème remarquable, une barrière naturelle contre l'érosion côtière, un réservoir de biodiversité, un remarquable piège à carbone et un garde-manger pour les populations locales.

Mais elle a d'autres secrets qui sont actuellement étudiés par Cyril Marchand, spécialiste de la mangrove et chercheur à l'UNC, et Sarah Robin, chimiste, notamment son rôle de filtre pour les contaminants.

La province Sud et le CRESICA vous proposent une nouvelle conférence gratuite le mardi 18 avril à 18 h à l’auditorium de la province Sud.

Conférence de 𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧𝐨𝐭, ethnoécologue et anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement, et 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐓𝐣𝐢𝐛𝐚𝐨𝐮, anthropologue

En partenariat avec l'IRD, performance des artistes 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐌𝐨𝐥𝐞́ et 𝐄𝐫𝐰𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐭𝐫𝐞𝐥 devant les salles de l'exposition "𝐃𝐫𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐉𝐮 !" 𝐝𝐞̀𝐬 𝟏𝟕𝐡𝟑𝟎.

(*) en langue fwâi

Jeudi 6 avril 2023 à 18h15, Salle Sisia

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞 (dans la limite des places disponibles)

Informations : 41.45.45 - centretjibaou.nc

Venez assister à la conférence d’Hervé Jourdan, chercheur en écologie à l’IRD (UMR IMBE), spécialiste des insectes en Nouvelle-Calédonie, le mercredi 22 mars sur le campus de Baco à Koné.

La maison de la Biodiversité vous invite à une soirée conviviale, à la découverte des campagnes botaniques à travers le temps en Nouvelle-Calédonie.

De l’époque de la marine à voiles aux escapades modernes, en passant par les collectes à cheval de botanistes venus de nombreux pays du monde, David Bruy, Conservateur de l’herbier de Nouvelle-Calédonie à l’IRD retracera l’histoire des collectes botaniques qui ont permis de lever le jour sur l’immense diversité du monde végétal calédonien.

La province Sud et le CRESICA vous proposent une nouvelle conférence gratuite le mardi 6 décembre à 18 h à l’auditorium de la province Sud.

La Nouvelle-Calédonie est connue pour sa faune et sa flore exceptionnelles. Malheureusement, la biodiversité et les écosystèmes sont réduits voire détruits par les activités humaines notamment le feu, les mines et l’introduction d’espèces envahissantes. Les scientifiques tentent donc de restaurer les écosystèmes endommagés.

Le prochain Ciné-débat Empreinte aura lieu le jeudi 17 novembre 2022 à 18h en amphi 400 du campus de Nouville, sur le thème de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets réglementés.

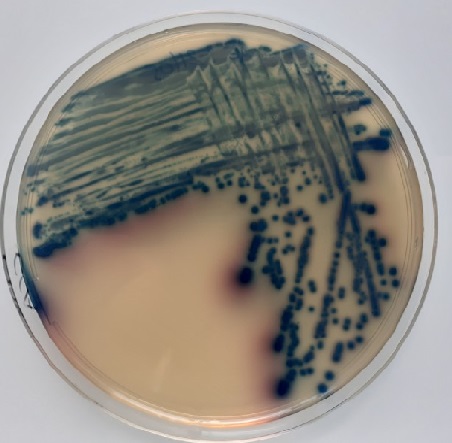

Les services sanitaires des trois Provinces de Nouvelle-Calédonie sont régulièrement confrontés à des plaintes des baigneurs et des usagers du littoral (odeurs nauséabondes, maux de tête et de gorge, nausées et brûlures cutanées et ophtalmiques) lorsque l’eau de mer se colore en vert, rose ou marron. Cela entraine généralement une fermeture de l’accès aux plages par les autorités, sans savoir s’il existe un véritable risque infectieux.

Dans ce sens, le projet SWIMTOX propose d'étudier ces phénomènes d'eau colorées afin de déterminé s'il sont dangereux pour la population et d'identifier les organismes et les toxines associées aux dermatoses lors de la baignade.

M.I.O

Comme d’autres région du monde, la Nouvelle-Calédonie est touchée par des phénomènes d’eau colorée : l’eau de

mer passe du bleu au rouge, rose, ou encore marron. En Nouvelle-Calédonie, ces phénomènes sont essentiellement dus à la prolifération d’une microalgue cyanobactérienne Trichodesmium erythraeum et sont potentiellement toxiques pour les humains. Leur détection précoce pourrait permettre de prévenir le risque sanitaire.

Les services sanitaires des provinces de la Nouvelle-Calédonie sont régulièrement confrontés à des plaintes des usagers du littoral lorsque l’eau de mer change de couleur. Ce phénomène appelé « eau colorée » entraine généralement une fermeture de l’accès aux plages par les autorités, sans savoir s’il existe un véritable risque infectieux. L’analyse des récents phénomènes d’eaux colorées en Nouvelle-Calédonie a pu montrer qu’ils étaient dus à la prolifération d’une microalgue : Trichodesmium erythraeum. Étudiée dans d’autres régions du monde, la survenance d’épisodes d’eau colorée est connue pour être associée à la production de nombreuses toxines attribuées à d’autres microalgues, les dinoflagellés. Par ailleurs, en dehors de ces épisodes d’eau colorée, les baigneurs calédoniens se plaignent parfois de dermatose1.

Nous avons donc cherché à savoir si ces phénomènes d’eau colorées étaient dangereux pour la population, et à identifier les organismes et les toxines associées aux dermatoses lors de la baignade.

Dans ce contexte, les objectifs du projet SWIMTOX sont de d'identifier les microalgues potentiellement toxiques présentent dans les zones de baignade, les familles de toxines produites par ces microalgues et en quelle quantité, les phénomènes d’eaux colorés qui sont toxiques pour les humains et enfin quels pourrait être les indicateurs de prévention du risque sanitaire des eaux de baignade ?

Ce projet regroupe trois partenaires du CRESICA : l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Ifremer et le CNRS. Ce projet associe également la DASS, l'ANSES et le collectif baigneurs.

Cette approche permettra d'améliorer la prévision des épisodes d'eau colorée et d'éviter les risque sanitaire en approfondissant les connaissances sur les facteurs environnementaux déclencheurs des eaux colorées, en caractérisant les nouvelles toxines produites par Trichodesmium erythraeum, en développant des nouveaux outils, simples, rapides et peu onéreux pour caractériser la toxicité des eaux colorées. Cela permettra également de mettre en place un système d’alerte à la population sur le risque sanitaire de la baignade ou de la consommation des produits de la mer.

Pour ce projet des banques de données génétiques sur les microalgues et le plancton de différents océans

(Genbank et OGA de TARA-Océan) ont été analysé. Une soixantaine d’échantillons d’eau de mer ont été collecté provenant, soit des phénomènes d’eaux colorées du littoral des trois Provinces de la Nouvelle-Calédonie ; soit de la Baie des Citrons à Nouméa, notamment lors des signalements de dermatose ; soit au large à la station SPOT (South Pacific Ocean Time Series, 20°S ; 168°E).

Sur ces échantillons des observations microscopiques ont été faites, ainsi que des mesures de concentrations en toxines (ELISA, HPLC) et des tests de toxicité in vitro sur cellules humaines, neuroblastes, dermatocytes et hépathocytes.

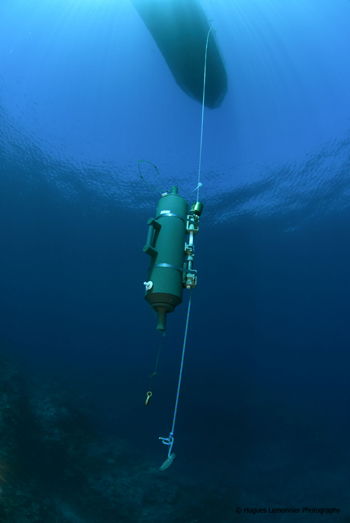

Capteur passif de toxines SPATT

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet SWIMTOX par T.JAUFFRAIS.

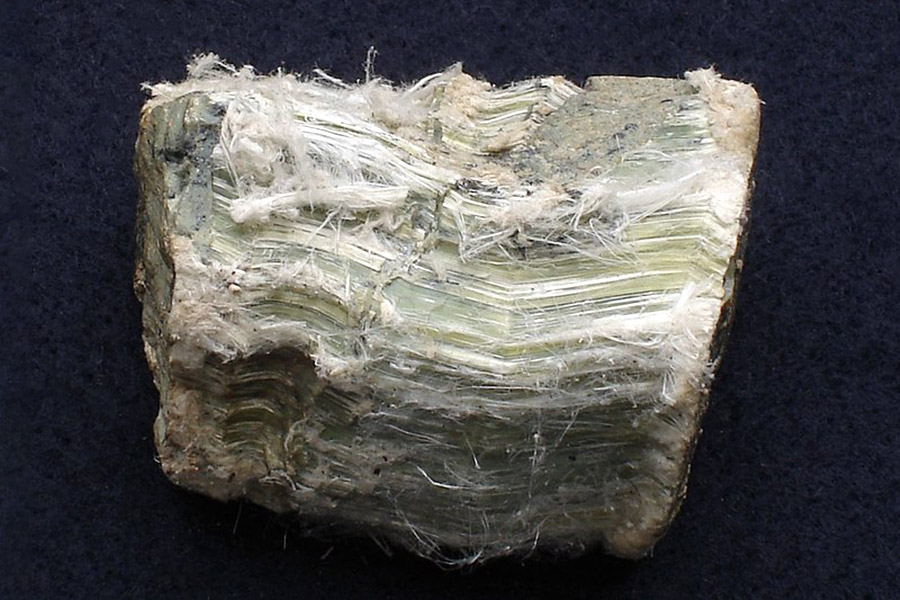

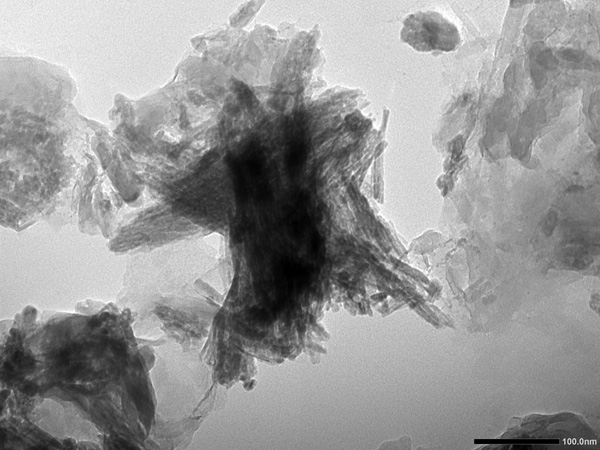

Le projet SAFE s’intéresse à la dispersion par les eaux de surface, des fibres pathogènes issues des occurrences naturelles de minéraux asbestiformes (Naturally occurring asbestos, NOA). Si de nombreux travaux scientifiques s’intéressent depuis plusieurs décennies aux capacités d’émission de fibres dans les aérosols libérés par des affleurements d’amiantes ou de minéraux asbestiformes, à ce jour peu de recherches concernent leur dispersion par les eaux de surface. Or, comme pour tout affleurement géologique, les NOA sont soumises aux lessivages par les eaux de pluie qui favorisent le transport des particules sédimentaires par ruissellements jusqu’aux cours d’eau. Ce transport est susceptible de favoriser la sédimentation de fibres pathogènes à des distances plus ou moins importantes de l’affleurement initial, créant ainsi de nouvelles sources potentielles d’aérosols contenant des fibres pathogènes. Ces fibres pourraient également entrer dans la composition des matières en suspension transportées par les cours d’eau, et parfois, infiltrées dans les captages des eaux de consommation, notamment lors de forts évènements pluvieux. Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires associés à l’exposition aux fibres d’amiantes, la caractérisation de l’impact des transports par les eaux douces sur les capacités d’émission des fibres pathogènes apparaît nécessaire. Le projet SAFE propose ainsi d’apporter un certain nombre d’informations inédites sur le sujet.

Projet en partenariat avec : CNRS, Ifremer, Institute of Geosciences and Earth Resources Turin, Université de Turin

ISEA

Les affleurements de minéraux asbestiformes exposent les populations à des risques sanitaires importants. Les sollicitations mécaniques naturelles (érosion, lessivages) ou anthropiques (exploitation minière, carrières, travaux routiers, aménagements…) favorisent le fractionnement des minéraux de type amiante et la dispersion dans l’environnement de fibres et fibrilles susceptibles de déclencher des pathologies graves lorsqu’elles pénètrent dans les organismes (cancers du poumon, mésothéliome…). Les risques liés à l’exposition aux émissions environnementales de fibres demeurent cependant encore peu contraints. Les protocoles indispensables pour lier la probabilité d’exposition (occurrence/ émissivité) et l’impact sanitaire associé (tests toxicologiques in vitro et in vivo) demeurent à définir pour mieux évaluer et gérer le risque.

Les modalités d’exposition aux fibres et particules minérales allongées sont diversifiées. Les recherches sur les occurrences naturelles d’amiante (NOA) focalisent leurs travaux sur les expositions par dispersions des aérosols contaminés. De la même façon, les études sanitaires se concentrent majoritairement sur les pathologies liées aux inhalations des fibres. Cependant, comme toute particule minérale, les fibres présentes à l’affleurement sont susceptibles d’être érodées, puis transportées au cours du ruissellement pour s’infiltrer dans les nappes profondes ou contribuer aux matières en suspension des cours d’eau. L’eau est un agent de transport qui peut disperser les particules sur de très longues distances et générer ainsi, après dépôt, de nouveaux affleurements d’asbestes. Si un affleurement rocheux révèle facilement la présence de minéraux asbestiformes aux yeux des géologues ou des personnes formées, la masse de sédiments transportés peut dissimiler la présence de fibres aisément mobilisables dans les zones de dépôts sédimentaires. Une meilleure évaluation du risque sanitaire lié à la présence d’occurrences naturelles de minéraux asbestiformes requiert de tenir compte de la contribution du transport par les eaux douces sur l’exposition des populations aux fibres pathogènes.

L’île de la grande terre calédonienne intègre des terrains potentiellement amiantifères sur plus de la moitié de sa superficie. L’exposition aux occurrences naturelles d’asbestes est un problème de santé publique majeur sur le territoire. La présence de minéraux asbestiformes, non reconnus comme amiante mais présentant des effets toxiques ainsi que l’augmentation potentielle de la capacité de libération des fibres et fibrilles pathogènes sous l’influence du climat tropical, concourent à accroître le risque sanitaire encouru par les populations calédoniennes. Dans le cadre d’une meilleure prévention du risque sanitaire lié aux NOA, il apparaît donc important de comprendre la capacité de dispersion des fibres par les eaux douces à travers l’exemple de la Nouvelle-Calédonie.

Le projet SAFE est fortement pluridisciplinaire, comme le démontre le consortium scientifique du projet. La partie terrain repose sous la responsabilité des géologues de l’équipe. Il s’agit de garder au travers de l’échantillonnage, limité en quantité, une représentativité suffisante des affleurements de minéraux asbestiformes et des sédiments transportés par les eaux douces. Les prélèvements concerneront essentiellement les eaux de surface et les sédiments. Quelques prélèvements des eaux de consommation en période de forte crue seront également réalisés. Les missions d’échantillonnages et les analyses géochimiques seront autant que faire se peut capitalisées avec le projet ECOMINE, porté par Hugues Lemonnier (CRESICA, au fil de l’eau). Le projet SAFE reposera donc principalement sur l’échantillonnage de bassins versants sur substrat ultrabasique, sous influence d’activité minière actuelle ou passée. Ce choix est également cohérent avec l’expertise acquise par le consortium scientifique du projet SAFE dont les membres ont participé aux projets antérieurs du CRESICA (SEARSE) et du CNRT (Amiante et Bonnes Pratiques, DYNAMINE). Les membres du consortium du projet SAFE collaborent également à un projet financé par le gouvernement italien dont l’objectif est, entre autre, de développer une méthodologie d’évaluation du risque sanitaire lié à la présence de NOA, à partir de l’affleurement. Le projet SAFE pourra s’alimenter des résultats acquis au cours du programme italien sur le site minier calédonien de la Tontouta.

Le projet SAFE est fortement pluridisciplinaire, comme le démontre le consortium scientifique du projet. La partie terrain repose sous la responsabilité des géologues de l’équipe. Il s’agit de garder au travers de l’échantillonnage, limité en quantité, une représentativité suffisante des affleurements de minéraux asbestiformes et des sédiments transportés par les eaux douces. Les prélèvements concerneront essentiellement les eaux de surface et les sédiments. Quelques prélèvements des eaux de consommation en période de forte crue seront également réalisés. Les missions d’échantillonnages et les analyses géochimiques seront autant que faire se peut capitalisées avec le projet ECOMINE, porté par Hugues Lemonnier (CRESICA, au fil de l’eau). Le projet SAFE reposera donc principalement sur l’échantillonnage de bassins versants sur substrat ultrabasique, sous influence d’activité minière actuelle ou passée. Ce choix est également cohérent avec l’expertise acquise par le consortium scientifique du projet SAFE dont les membres ont participé aux projets antérieurs du CRESICA (SEARSE) et du CNRT (Amiante et Bonnes Pratiques, DYNAMINE). Les membres du consortium du projet SAFE collaborent également à un projet financé par le gouvernement italien dont l’objectif est, entre autre, de développer une méthodologie d’évaluation du risque sanitaire lié à la présence de NOA, à partir de l’affleurement. Le projet SAFE pourra s’alimenter des résultats acquis au cours du programme italien sur le site minier calédonien de la Tontouta.

Un continuum sera réalisé de l’amont vers l’aval du cours d’eau pour acquérir une première évaluation de la capacité de dispersion par l’eau douce. Le projet SAFE apportera des premiers éléments de réponse mais qui devront être confortés par la suite, le nombre d’échantillons ne pouvant être démultipliés dans le cadre des appels à projet au fils de l’eau du CRESICA.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet SAFE par C.Laporte-Magoni

Rapport final : projet SAFE

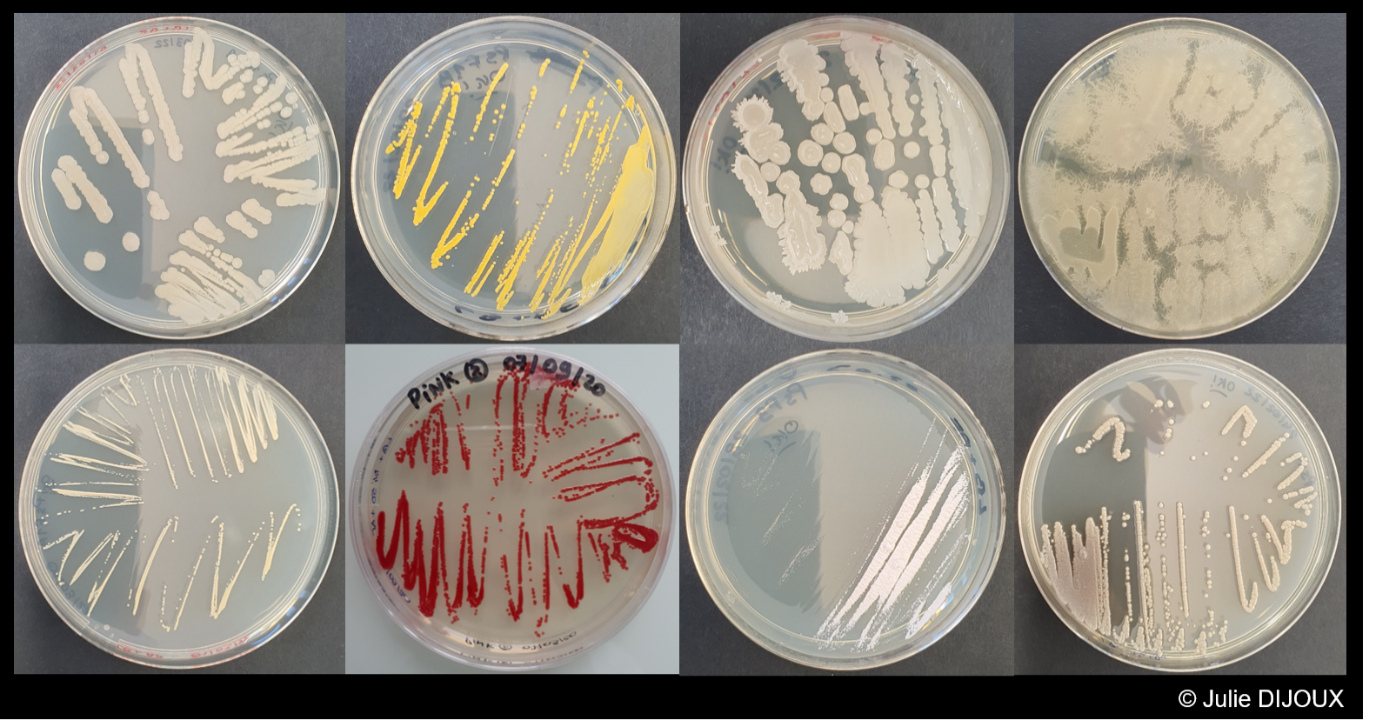

Ce projet a pour objectif de développer en Nouvelle-Calédonie des filtres biologiques et naturels, permettant de capter les ETM (éléments traces métalliques) et donc de limiter leurs concentrations dans les eaux usées ou de ruissellement, afin de les maintenir à des niveaux acceptables pour l'environnement et la santé humaine. Dans cette perspective, nous proposons de mettre au point des solutions innovantes basées sur l’exploitation de la microflore néo-calédonienne .

ISEA (institut des Sciences Exactes et Appliquées)

A l’échelle globale, l'augmentation de la population et de ses besoins a aggravé les problèmes de contamination de l'eau. Dans les pays industrialisés et en Nouvelle-Calédonie en particulier, ces contaminations concernent notamment les éléments traces métalliques (ETM) et elles trouvent leur origine à la fois dans les activités anthropiques (industrie, mines, rejets domestiques) et dans l’érosion naturelle des reliefs. En raison des impacts multiples des ETM sur les écosystèmes terrestres et marins, ainsi que sur la santé humaine, ces contaminations menacent directement l’approvisionnement en eau. En effet, parmi les ETM rencontrés en Nouvelle-Calédonie, certains sont connus pour être modérément ou significativement toxiques pour l'homme et pour l'environnement. C’est notamment le cas du chrome (notamment Cr6+), du nickel (Ni2+), du zinc (Zn2+), du cuivre (Cu2+), du plomb (Pb2+), du cadmium (Cd2+), de l’arsenic (As3+ et As5+), du mercure (Hg2+) ou du scandium (Sc3+).

Face à ce problème d’envergure mondiale, les techniques actuelles d’épuration de l’eau (précipitation chimique, échange d'ions, osmose inverse, électrodialyse et ultrafiltration) sont peu satisfaisantes, car trop couteuses, lentes ou génératrices de déchets toxiques. De plus, elles ne répondent pas au contexte du territoire qui nécessite l’utilisation d’installations légères et adaptées à une échelle très locale (échelle du captage AEP (Alimentation en Eau Potable) par exemple. Ainsi, il existe un besoin urgent de développer en Nouvelle-Calédonie des alternatives plus sélectives, peu coûteuses et efficaces pour atténuer les concentrations en ETM dans les eaux usées ou de ruissellement, à des niveaux acceptables pour l'environnement et la santé humaine.

L’utilisation de filtres naturels ayant une forte capacité d’adsorption nous semble une voie particulièrement pertinente pour le territoire. En effet, ces filtres permettraient d’une part, de retenir les ETM piégés sous formes dissoutes ou particulaires, puis de les récupérer pour les réutiliser potentiellement en aval[1]. D’autre part, l’impact environnemental de procédés reposant sur l’utilisation de tels filtres naturels serait négligeable. Cependant, un travail de recherche préalable est nécessaire pour identifier les biomatériaux possédant les propriétés bio-physico-chimiques nécessaires et pour développer de nouvelles méthodes les utilisant pour abaisser la contamination en ETM des effluents en aval des massifs ultrabasiques et/ou à forte pression industrielle ou anthropique.

C’est dans cette perspective que nous déposons ce jour ce projet de recherche auprès du CRESICA. Nous considérons que les travaux proposés ici s’inscrivent pleinement dans la thématique « De l’eau potable par tous et par tout temps », et tout particulièrement dans l’objectif « d’identifier ou développer des solutions technologiques de traitement (eau potable) à petite échelle ». Nous tenons cependant à préciser que, bien que ce projet soit développé en Nouvelle-Calédonie, les techniques qu’il propose de développer seront facilement transférables à d’autres pays ; ce projet s’inscrivant plus largement dans la problématique globale de la dépollution des eaux et de la captation des métaux.

[1] Cet aspect pouvant s’avérer particulièrement prometteur pour certains métaux particulièrement rares au niveau international et ayant de nombreuses applications technologiques, comme par exemple le cas du Scandium.

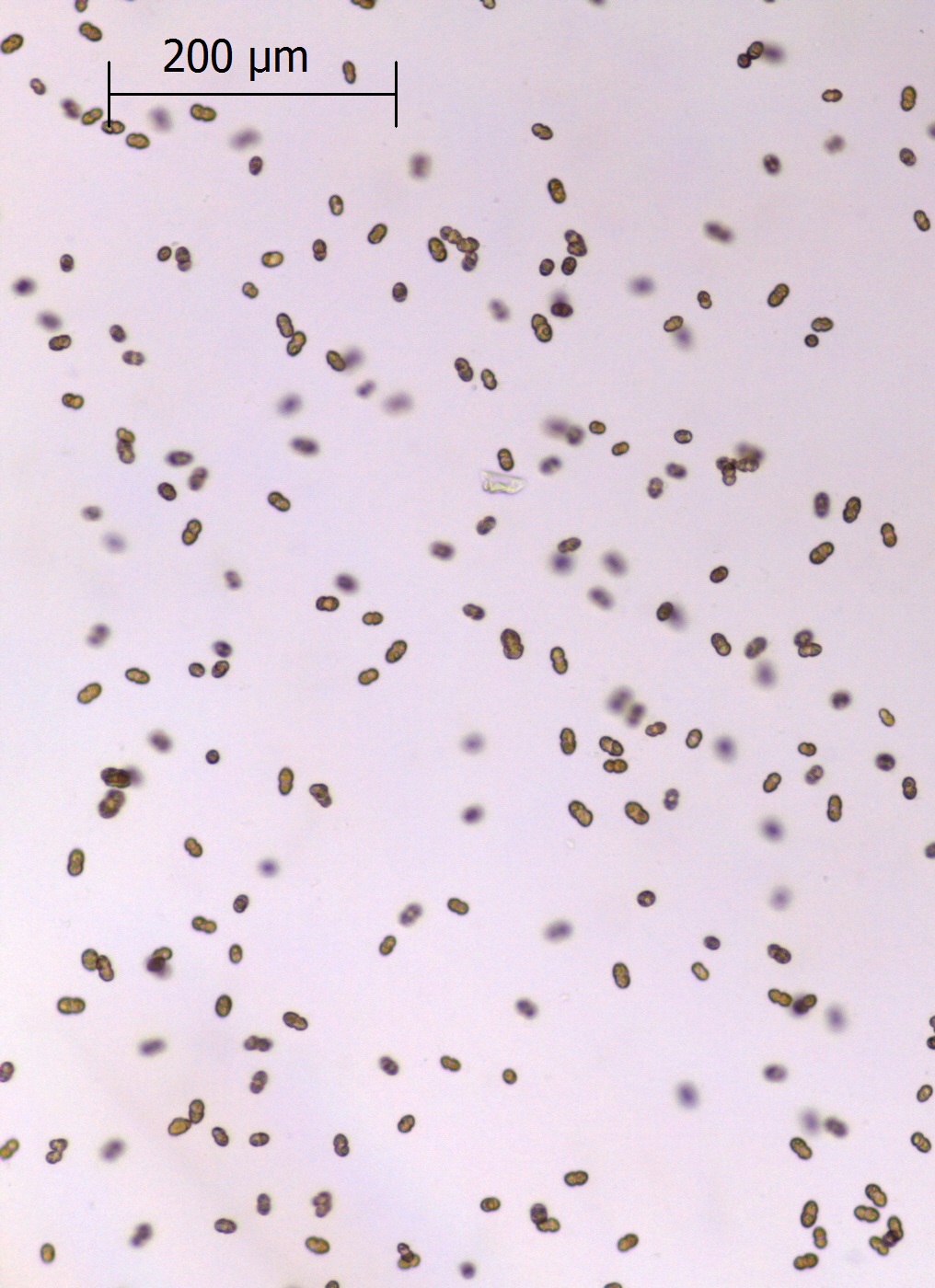

Dans ce projet, nous proposons de tester différentes méthodes, basées sur l’utilisation de microorganismes originaux issus de la biodiversité néo-calédonienne (figures 1 et 2), ou des biomolécules qu’ils produisent, pour développer des biotechnologies innovantes de dépollution des eaux et des environnements chargés en ETM.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter l'état d'avancement du projet.

Visionnez la présentation fait lors du séminaire grâce à la vidéo du projet DEPOLEAU par V. Burtet.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet DEPOLEAU par V. Burtet.

Le lagon de Nouvelle-Calédonie présente une biodiversité marine exceptionnelle qu'il faut préserver face aux forts enjeux environnementaux liés au développement du territoire. L'industrie minière et l'urbanisation côtière représentent une menace pour la biodiversité marine en augmentant les apports de matière organique et de contaminants dans les systèmes côtiers. Les impacts potentiels des apports terrestres sur la diversité et la structure des communautés de microorganismes marins ne sont pas clairement définis aux échelles spatiales et temporelles.

En associant des approches de génomique environnementale (ADNe), d’hydrologie côtière et de géochimie, le projet Ecomine visera à comprendre les impacts de l'activité humaine sur les communautés microbiennes sous trois perspectives complémentaires:

(1) Comprendre les impacts de l’activité minière sur les communautés microbiennes le long du continuum terre-mer à différentes échelles de temps ;

(2) Développer des indicateurs biotiques de santé des hydro-systèmes et écosystèmes littoraux ;

(3) Développer des indicateurs de risques sanitaires pour évaluer les risques liés à la recrudescence des efflorescences de micro-organismes potentiellement nuisibles en relation avec le développement des activités humaines.

Laboratoire LEAD

La Nouvelle-Calédonie présente une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle qu'il faut préserver face aux pressions environnementales associées au développement du territoire et au réchauffement climatique. En augmentant les apports en contaminants, en nutriments et en matière organique dans les hydrosystèmes, les activités humaines représentent une menace pour cette biodiversité et les services écosystémiques associés.

Selon le concept "one health", La dégradation qui en découle est aussi une source de risque pour la santé humaine et plus particulièrement en matière d'épidémies. La mise en place d'une régulation pour protéger et/ou restaurer ces hydrosystèmes nécessite de définir leurs états écologiques. Environ 300 méthodes ont été développées de par le monde pour caractériser l'état des milieux, qu'ils soient associés aux eaux douces, saumâtres et marines. A titre d'exemple, l'indice diatomée est aujourd'hui utilisé sur le territoire pour caractériser la qualité écologique des cours d'eau. Toutefois, les outils développés jusqu'à présent restent coûteux et leur mise en œuvre est parfois longue. Or, dans le contexte du changement climatique, il est important de mettre en place des outils rapides permettant d'améliorer notre capacité de détection des changements de manière précoce afin d'apporter des solutions pour maintenir l’intégrité (fonction et service) des écosystèmes.

Ces dernières années, une nouvelle génération d'outils ayant la capacité à fournir une information plus complète et de manière plus rapide a émergé à travers la caractérisation des communautés par le séquençage de l'ADN environnemental (ADNe). Ces outils sont particulièrement bien adaptés au suivi des communautés microbiennes qui sont considérées comme des indicateurs précoces des variations environnementales.

En associant des approches de génomique environnementale (ADNe) et de géochimie, ce projet visera (i) à comprendre les impacts de l'activité minière sur les communautés microbiennes à différentes échelles de temps (annuelle, décennale, centennale) le long du continuum terre - mer et (ii) à développer des indicateurs biotiques de santé des hydrosystèmes et des écosystèmes littoraux et (iii) de risques sanitaires.

L’activité minière est ici ciblée car elle est considérée comme la principale source de contaminants métalliques dans les écosystèmes situés en aval. Les analyses seront conduites pour dissocier deux types d’impacts associés à cette activité : la déforestation qui modifie le cycle de la matière organique et l’apport en métaux favorisé par l’érosion des zones mises en exploitation. Ce travail devrait permettre d’évaluer la capacité des écosystèmes à absorber les pressions minières à travers l’analyse de la variabilité spatio-temporelle de leur structure et d’identifier de nouveaux outils suffisamment sensibles pour détecter des changements à un stade précoce.

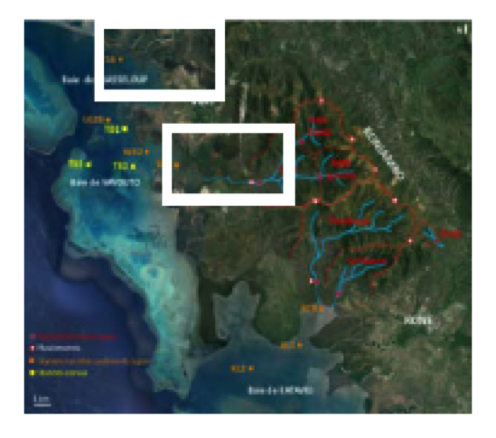

Pour mener à bien cette étude, trois zones seront ciblées afin de couvrir les différents contextes ultrabasiques de Nouvelle-Calédonie : la zone VKP constituée des bassins versants du Koniambo, celle au sud de Nouméa constituée des bassins versants de la rivière des pirogues et de la Coulée et une zone sur la côte Est constituée du bassin versant de la Thio. Ces zones d'étude nous permettront de profiter des acquis des projets de recherche portés par le CRESICA (Tremor et Searsé) et le CNRT (ADIIP, Dynamine, IMMILA, Quavar, Chronick) en matière de géochimie et de sédimentologie. Le travail sera réalisé en deux phases.

Lors de la première phase, nous procéderons à la collecte d’échantillons de sédiments de surface, à leur description et à leurs analyses tant sur le plan de l'ADNe que de la géochimie. Cinq sites au minimum seront échantillonnés par zone en saison sèche et en saison humide, soit un total de 30 échantillons pour cette phase. Ils seront positionnés le long du continuum terre - mer. La seconde phase du projet aura pour objectif la reconstruction des changements des communautés microbiennes parallèlement au développement de l'industrie minière, via l’analyse d’archives sédimentaires par la récolte de trois carottes sédimentaires d’environ 1 à 2 mètres de profondeur. Le choix du site dépendra des conditions d’envasement observées lors de la première phase d’échantillonnage. Environ 40 échantillons seront sélectionnés pour l’analyse de leur contenu en ADN ancien et de leurs propriétés chimiques.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter l'état d'avancement du projet.

Visionnez la présentation fait lors du séminaire grâce à la vidéo du projet ECOMINE par H. Lemonnier.

Découvrez la publication " The Origin of the Matter Matters: The Influence of Terrestrial Inputs on Coastal Benthic Microeukaryote Communities Revealed by eDNA" dans la revue Environmental DNA.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet ECOMINE par H. Lemonnier

L'émergence et la propagation rapides de bactéries pathogènes (multi)résistantes aux antimicrobiens est un enjeu de santé prioritaire au niveau mondial. Malgré son insularité, la Nouvelle-Calédonie n'a pas été préservée de cette pandémie et la résistance aux antibiotiques représente un enjeu de santé publique majeur sur le territoire. Les travaux menés sur le territoire sont axés sur des approches cliniques et il n’existe pas à ce jour d’étude portant sur le rôle de l'environnement dans la sélection et la dissémination de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Dans ce sens, le projet ARCANE propose d’étudier la résistance des populations bactériennes dans les eaux usées (d’origine hospitalière ou de la population générale) et l'environnement récepteur (eau de mer côtière).

Du point de vue de la santé publique ce projet permettra de dresser un état des lieux de l’antibiorésistance dans l’environnement néo-calédonien et d’identifier des points critiques susceptibles d’être la cible d’actions de contrôle visant à limiter la propagation de la résistance aux antimicrobiens.

Pôle Bactériologie – Unité de Bactériologie Expérimentale

L'émergence et la propagation rapides de bactéries pathogènes (multi)résistantes aux antimicrobiens est un enjeu de santé prioritaire au niveau mondial. Malgré son insularité, la Nouvelle-Calédonie n'a pas été préservée de cette pandémie : le territoire a ainsi été le pays hôte du premier isolat français porteur du gène plasmidique mcr-1 (conférant une résistance à la colistine). D'autres résistances sont de plus en plus préoccupantes car elles entraînent des problèmes de santé publique importants sur le territoire. A titre d'exemple, le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline diffuse au sein de la population avec des souches à haute virulence et les Entérobactéries Productrices de Carbapénémases (EPC) sont impliquées dans des épidémies au sein du Centre Hospitalier Territorial.

La sélection et la transmission de ces résistances sont fréquemment investiguées via des études cliniques et ce n'est que récemment que le rôle de l'environnement comme source et voie de diffusion de la résistance aux antibiotiques a été reconnu. En effet, les effluents des hôpitaux, de l'industrie, des structures d’élevage ou vétérinaires, des stations d’épuration et des eaux de ruissellement urbaines/agricoles sont autant de sources potentielles de nouveaux contaminants (antibiotiques, biocides, métaux, gènes de résistance, bactéries résistantes) pouvant se déverser dans les milieux récepteurs. Au-delà des apports anthropiques, les fortes concentrations en métaux retrouvées naturellement peuvent constituer des facteurs favorables à l’émergence et/ou la sélection de bactéries résistantes aux antibiotiques. En effet, les gènes de résistance aux métaux et aux antibiotiques peuvent être situés sur les mêmes éléments génétiques mobiles (co-resistance), ou un mécanisme identique peut être impliqué dans la résistance aux antibiotiques et aux métaux (cross-resistance).

Parmi les techniques visant à mettre en évidence ces sources de contaminants et les risques pour la santé humaine, l'épidémiologie basée sur l’analyse des eaux usées via des approches métagénomiques s’est développée ces dernières années. Ces approches innovantes permettent d’identifier les espèces bactériennes mais aussi de quantifier et décrire des milliers de gènes (ex. de résistance ou de virulence) dans un échantillon donné.

En Nouvelle-Calédonie, à ce jour, aucune étude visant à identifier des bactéries résistantes dans les eaux usées, les eaux de ruissellement ou le milieu récepteur n’a été menée. Il existe pourtant un besoin réel sur le territoire puisque, lors de fortes pluies par exemple, il n’est pas rare d’assister à des phénomènes de contaminations bactériennes des zones de baignade. Le suivi sanitaire des eaux de baignade est réalisé annuellement pendant la période estivale (de décembre à avril) par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur l’ensemble du territoire. Dans certaines communes, des analyses complémentaires et réglementaires sont également réalisées. Ces suivis portent sur le dénombrement des Escherichia coli et des entérocoques intestinaux sans information sur le niveau de résistance aux antibiotiques de ces souches, pourtant reconnues comme étant potentiellement porteuses de résistances.

Dans ce contexte, les objectifs du projet ARCANE sont d’évaluer la dissémination des gènes de résistance et des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l’environnement, via une approche intégrée environnementale innovante. Grâce au développement d’une technologie novatrice de suivi des concentrations en métaux et en antibiotiques, ce projet permettra également d’identifier de possibles facteurs d’origine anthropique ou environnementale susceptibles de favoriser la sélection, le développement et la dissémination de souches résistantes.

Ce projet regroupe trois partenaires du CRESICA : l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), le Centre Hospitalier Territorial (CHT) via les laboratoires de bactériologie,d’Hygiène et Environnement et de Toxicologie, et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) via le Laboratoire des Moyens Analytiques (LAMA). La partie métagénomique sera réalisée en partenariat avec l’Institut Pasteur à Paris (IPP) et les dosages des métaux et des antibiotiques impliqueront le laboratoire AEL. Ce projet associe également les collectivités et insitutions de la Nouvelle-Calédonie compétentes au niveau sanitaires (DASS, DAVAR, Mairie de Nouméa, Mairie de Dumbéa, SIVOM-VKP), ainsi qu’au niveau de l’Environnement (Province Sud et Province Nord) pour les différents sites échantillonnés, les établissements de soins concernés par l’étude (CHT, PSN) ainsi que les gestionnaires des systèmes d’épurations retenus (CDE et Epureau).

Du point de vue « Une seule Santé », cette approche intégrée de l’antibiorésistance permettra d’identifier des points critiques susceptibles d’être la cible d’actions de contrôle visant à limiter la propagation de la résistance aux antibiotiques. Sur le long terme, cette approche via l’analyse des eaux usées, pourrait être utilisée dans le suivi au long cours de l’évolution de l’antibiorésistance et comme mesure de l’impact des mesures correctives mises en place.

Le suivi sera réalisé de façon longitudinale lors d’une campagne de prélèvements sur 14 mois (Prélè

vements tous les deux mois). Les sites d’échantillonnages ciblés suivent le parcours des eaux usées : des effluents des structures de soins jusqu’au milieu récepteur en passant par les structures mises en place pour l’assainissement. Des prélèvements ponctuels d’eau ainsi que des bilans 24h seront réalisés sur certains sites pour avoir un échantillon représentatif.

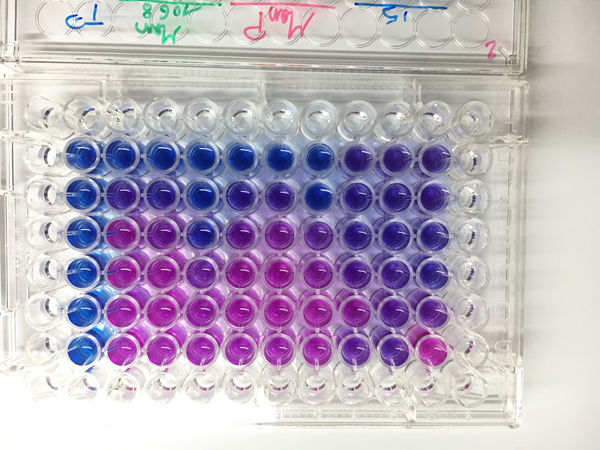

Concernant les isolements, une sélection d’isolats environnementaux, avec un focus plus particulier sur les Entérobactéries Productrices (i) de carbapénémases, (ii) de béta-lactamases à spectre étendu et (iii) de céphalosporinases de hauts niveaux est réalisé. La technique repose sur l’ensemencement directement sur un milieu de culture ou la filtration d’échantillons d’eau et le dépôt des membranes sur des géloses sélectives permettant d’isoler des entérobactéries résistantes aux β-lactamines. Une identification par MALDI-ToF est réalisée et des tests de synergie permettent d’identifier le mécanisme de résistance impliqué. Les isolements permettent d’obtenir une vue d’ensemble du panel de résistance retrouvé au sein des bactéries cultivables dans l’environnement en Nouvelle-Calédonie. En fonction des résultats, un certain nombre d’isolats sera soumis à un séquençage du génome complet qui permettra d’identifier les gènes et les éléments génétiques mobiles impliqués dans la résistance et qui servira de référence pour les analyses en métagénomique. En parallèle, des génomes complets d’isolats cliniques et de l’environnement hospitalier d’intérêt alimenteront la base de données.

Pour la métagénomique, la technique proposée consiste à recueillir les organismes et débris d’organismes présents dans l’eau par filtration à 0,22 µm. L’ADN sera extrait puis un séquençage de type Shot Gun sera réalisé. Cette approche permet d’avoir un aperçu global de la composition du microbiome ainsi que son potentiel fonctionnel par l’identification des gènes et des éléments génétiques mobiles représentés. Les séquences consensus obtenues après assemblage des lectures issues du séquençage seront alignées sur des génomes référencés pour l’identification des espèces formant le microbiome. Des comparaisons des communautés bactériennes échantillonnées dans les différents environnements ainsi que des profils de résistance et leurs variations dans le temps et l'espace seront réalisées. L’approche longitudinale de la source aux eaux littorales permettra de décrire finement les transferts de germes et de gènes de résistance et de documenter les risques sanitaires.

Une technique intégratrice pour l’analyse des éléments traces métalliques et des antibiotiques à l’état de traces et ultra-trace sur résine en couche mince (Diffusive Gradient in Thin film ; DGT) sera utilisée en supplément de dosages classiques sur des eaux.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter l'état d'avancement du projet.

Visionnez la présentation fait lors du séminaire grâce à la vidéo du projet du projet ARCANE par A. Bourles.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure : "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet ARCANE par A.Bourles

Rapport final : projet ARCANE

Les HAP sont des contaminants organiques dangereux pour l’homme et l’environnement qui sont fortement sous-étudiés en Nouvelle-Calédonie.

Ce projet vise à quantifier les HAP et à appréhender leur dynamique sur le littoral urbain.

Une étude approfondie sur leur distribution au sein de la mangrove et les eaux à proximité de la commune de Dumbéa, ainsi que sur le rôle de la matière organique dans la dynamique des HAP est envisagée.

Institut de Sciences Exactes et Appliquées

Malgré les efforts de rééquilibrage, la population n’a cessé de croître en zone urbaine dans le grand Nouméa.

À Dumbéa, la population a augmenté de 33% en 10 ans, faisant de cette commune la 2ème plus peuplée du territoire (35 800 habitants en 2019) (Insee-Isee, 2020). En conséquence, de nombreuses infrastructures urbaines ont vu le jour, créant un véritable conflit entre préservation des écosystèmes côtiers et développement économique et urbain.

Comme tout écosystème sous pression anthropique, la mangrove fait face à de multiples formes de pollutions, notamment des apports en contaminants depuis les bassins versants. Parmi elles se trouve la pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce sont des polluants dangereux car ils sont persistants dans l’environnement, bioaccumulables, peuvent être transportés sur de longues distances, et sont toxiques pour les humains et l’environnement (cancérigènes, mutagènes…) (Brimo, 2017).

Ces contaminants sont transportés dans la mangrove par plusieurs voies (atmosphérique, ruissellement…) et peuvent être piégés, accumulés ou transférés vers les écosystèmes adjacents (baies, herbiers, lagon…).

Il est donc primordial de comprendre la dynamique de ces contaminants en zone côtière, notamment dans ces zones à forte densité de population où la pêche est abondamment pratiquée.

Dans ce projet, nous cherchons à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les HAP que l’on retrouve le long des littoraux urbains, en quelles quantités et quelles sont leurs origines ?

- Existe-t-il un transfert des HAP depuis un bassin versant urbain vers le littoral et spécifiquement vers les mangroves ?

- Les différences avec une mangrove préservée et éloignée de toute pression anthropique (Ouvéa) sont-elles significatives ?

- Les mangroves urbaines ont-elles la capacité d’immobiliser les HAP sur le moyen terme ou sont-elles simplement un milieu de transit entre les zones urbaines et le lagon ?

- Quels sont les processus biogéochimiques subis par ces contaminants au sein des sols de mangrove ? Les phases porteuses évoluent-elles en fonction des strates ou des variations saisonnières ? Les HAP peuvent-ils être dégradés ou accumulés dans les différentes strates au cours du temps ?

- Existe-t-il un transfert des HAP vers les tissus des palétuviers ? Si oui, y-a-t-il une différence de dynamique de ces contaminants en fonction de l’espèce de palétuvier ?

- La plaque d’oxyde de fer formée à la surface des racines d’Avicennia marina immobilise-t-elle ou exclut-elle les contaminants et en quelle quantité ?

- La qualité (composition moléculaire) de la matière organique présente dans les sols de mangrove influence-t-elle la dynamique des HAP ?

Dans un premier temps, les échantillons de sols, de végétaux (racines et feuilles) et d’eaux (eaux interstitielles et eau de baie ou de rivière) seront collectés pour 2 espèces de palétuviers (Avicennia marina et Rhizophora stylosa) aux deux saisons (saison sèche et humide). Trois sites ont été choisis pour cette étude :

1) Anse Apogoti à Dumbéa – pression anthropique faible

2) Médipôle à Dumbéa – pression anthropique élevée

3) Ouvéa – site de référence car aucune pression anthropique

Des analyses physico-chimiques, granulométriques, minéralogiques et élémentaires seront réalisées sur les échantillons de sol à l’ISEA. Ensuite la matière organique (MO) sera caractérisée dans le sol à l’ISEA également avec la GC/MS. Enfin, les 16 HAP prioritaires seront extraits des différents échantillons et analysés par GC/MS à l’ISEA également.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter l'état d'avancement du projet.

Visionnez la présentation fait lors du séminaire grâce à la vidéo du projet ORDALY par C. Marchand.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet ORDALY par S.Robin.

Rapport final : projet ORDALY

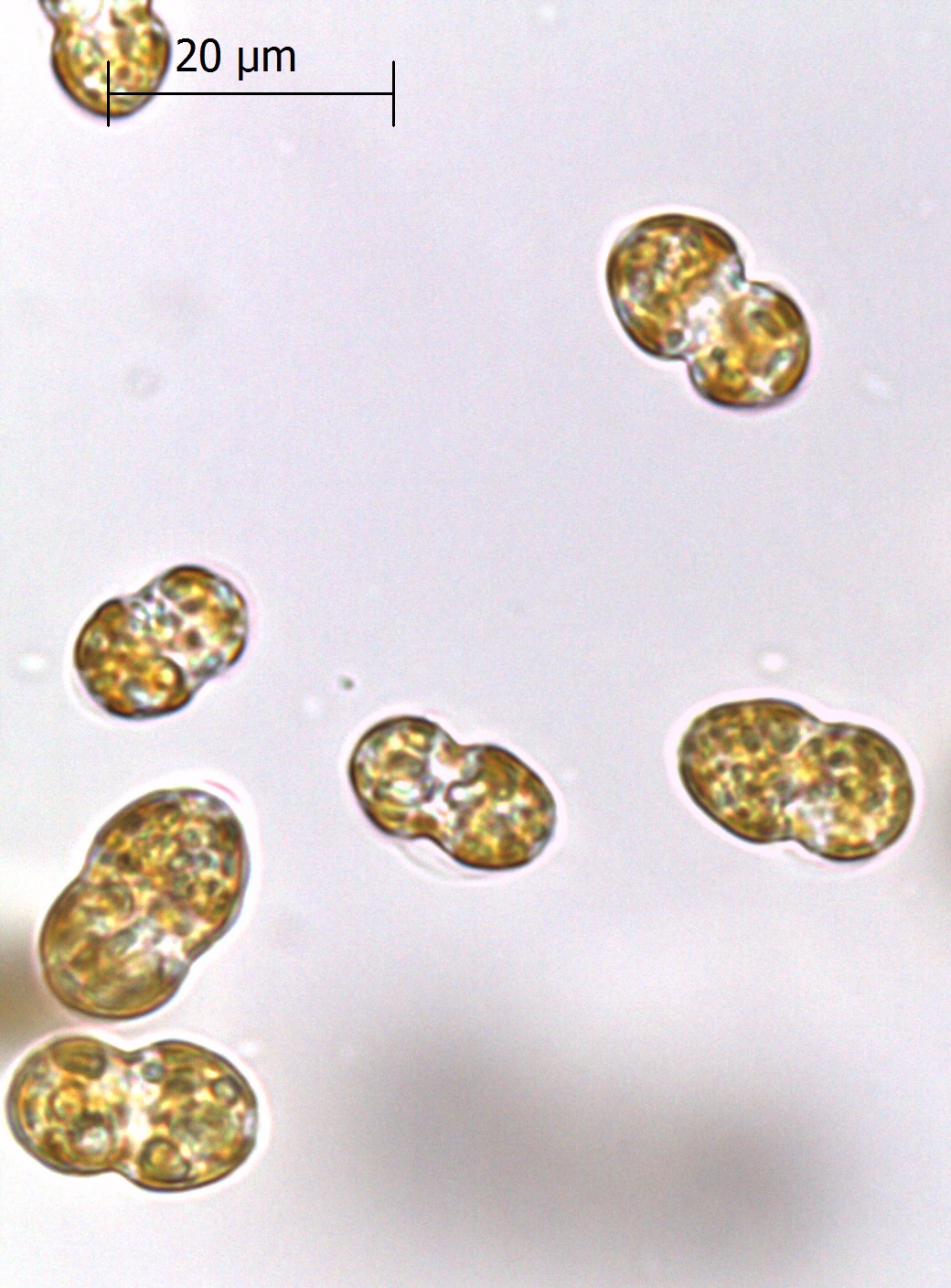

Dans les écosystèmes côtiers, les microalgues en tant que producteurs primaires se situent à la base du fonctionnement des réseaux trophiques. Le projet MICROCOMET a pour ambition d’apporter des éléments clés pour la compréhension de l’impact des éléments traces métalliques (ETM) sur ces réseaux et répondre aux besoins de la thématique « l’eau, vecteur de toxiques (métaux lourds et amiantes) ». Les connaissances acquises permettront à la fois de mesurer la capacité des microalgues à se développer en présence de métaux et d’identifier les métabolites impliqués dans les mécanismes de bioaccumulation et de réponse au stress oxydatif.

La réponse des microalgues à la contrainte métallique est multiple et selon les espèces, des spéciations spécifiques peuvent mener au stockage des métaux dans les cellules des microalgues sous des formes biodisponibles. Certains métabolites ou groupes de métabolites pourraient ainsi servir d’indicateurs afin d’expliquer les différences d’assimilation des métaux observées chez les bivalves en fonction des espèces de microalgues impliquées.

Ces données aideraient à affiner les prévisions des modèles de bioaccumulation et les interprétations des enquêtes des programmes de biosurveillance.

ISEA EA7484

Les écosystèmes côtiers de Nouvelle-Calédonie sont des systèmes complexes, dont le fonctionnement est régi par des interactions multiples. L’industrie minière et l’urbanisation impactent ces habitats et augmentent les apports terrigènes, en particulier les métaux, par les rivières qui sont d'importants vecteurs de transport de sédiments et d’éléments dissous. De plus, l’érosion naturelle, soumise aux aléas climatiques, conduit à des apports de sédiments chargés en un certain nombre d’éléments traces métalliques provenant des massifs minéralisés vers les réseaux hydrographiques et les zones côtières. Ces apports métalliques sont indispensables à la production primaire et au fonctionnement des écosystèmes côtiers tropicaux, mais peuvent également être toxiques en cas d'excès. Cette contrainte métallique est aujourd’hui de plus en plus forte en raison des pressions anthropiques et il existe peu de données évaluant l’impact de ces apports terrigènes sur la réponse physiologique, métabolomique et génétique du phytoplancton.

Certains métaux sont essentiels à des concentrations nanomolaires dans les processus physiologiques tels que la photosynthèse et les défenses antioxydantes. Par exemple, le manganèse (Mn) et le fer (Fe) sont des éléments clés des photosystèmes. A forte concentration, les éléments métalliques peuvent cependant induire la production d’espèces réactives de l'oxygène (ROS) qui vont oxyder les biomolécules telles que les protéines, lipides et acides nucléiques, provoquant ainsi un stress oxydatif et induisant également des dommages aux membranes cellulaires. Certaines microalgues possèdent de grandes capacités d'absorption de métaux. Le métal va être capté soit par bioadsorption à la surface des cellules, soit par bioaccumulation. Cette exposition peut également limiter la croissance et modifier la composition moléculaire (acides gras, composés phénoliques, caroténoïdes) afin de protéger les algues contre les ROS générées par les métaux grâce à l’activité antioxydante de ces molécules.

Les dinoflagellés du genre Heterocapsa sont capables de transférer les ETM dissous vers les organismes bivalves (huîtres et palourdes), permettant ainsi une bioaccumulation vers des compartiments trophiques supérieurs qui font l’objet d’une consommation par les populations locales. Il a été également démontré que le genre Heterocapsa était capable de se développer à de fortes concentrations en éléments traces métalliques. En Nouvelle-Calédonie, des espèces d’Heterocapsa ont été isolées lors de marées rouges dans des bassins de crevettes, et au niveau international, le genre est reconnu pour ses fortes efflorescences pouvant avoir un impact toxique, notamment chez les bivalves et les rotifères.

La limitation ou le stress induits par un excès en apports métalliques a une forte capacité à impacter la réponse physiologique et en particulier le métabolome des microalgues. Ces apports terrigènes en éléments métalliques sont naturellement présents dans les écosystèmes côtiers de Nouvelle-Calédonie et ont pu jouer un rôle évolutif déterminant chez certains groupes de microalgues. L'objectif du projet MICROCOMET est donc d'étudier l'influence de la contrainte métallique sur les mécanismes de diversification chimique et biologique du phytoplancton en ayant une approche multidisciplinaire. Des études comparatives couplant la physiologie, la métabolomique et la transcriptomique sur un même genre de dinoflagellé (Heterocapsa spp.) seront mises en place afin de mettre à jour les réponses physiologiques, métaboliques et géniques induites par un environnement contrasté en éléments traces métalliques et pouvant impacter les réseaux trophiques.

Une approche couplant l’écophysiologie, la métabolomique et la génomique sera développée dans le cadre de ce projet afin d’étudier l’effet d’un impact des ETM sur différentes souches d’Heterocapsa spp.

(i) Etudes écophysiologiques de l’influence de la concentration en métaux sur le métabolome, le stress oxydatif et la photophysiologie de différentes souches d’Heterocapsa spp. L’objectif ici est de caractériser le lien entre les concentrations de certains métaux, notamment en mélange de manière à se rapprocher des conditions environnementales, avec les réponses physiologiques du phytoplancton. Des suivis de croissance seront réalisés et couplés à des mesures de photophysiologie par PAM (Pulse-Amplitude-Modulated fluorimétrie) (Fv/Fm, RLC, NPQ) pour définir les effets de différentes concentrations en métaux sur les capacités photosynthétiques, de photoprotection des microalgues, ainsi que sur leur contenu élémentaire (CHN) et métallique.

(ii) Extraction, description du métabolome de différentes souches d’Heterocapsa spp. et construction de réseaux moléculaires. L’étude non ciblée du métabolome sera menée sur des systèmes de chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (LC-MS2). Cette étude sera complétée par des approches ciblées de certaines familles de métabolites qui seront analysées sur des systèmes de chromatographie en phase liquide UV-visible (pigments) et chromatographie gazeuse FID-MS (acides gras). Elle permettra d’identifier les métabolites les plus exprimés lors d’une contrainte métallique.

(iii) Etude couplée d’écophysiologie (i), de métabolomique (ii) et de transcriptomique lors d’une expérience en culture continue (eau de mer calédonienne et eau de mer « très » enrichie en Fe puis en un mélange d’ETM). La comparaison des transcriptomes issus d’une espèce d’Heterocapsa exposée à des environnements plus ou moins riche en métaux devrait permettre 1/ de mettre à jour les voies cellulaires impliquées dans la réponse au stress métallique et ainsi d’éventuellement corroborer les résultats tant d’écophysiologie que de métabolomique. 2/ de mettre potentiellement en évidence des voies d’acclimatation aux eaux riches en métaux.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter l'état d'avancement du projet.

Retrouver toutes les informations sur la vidéo de présentation du projet MICROCOMET par N. Lebouvier.

Le 29 août 2023, le CRESICA organisait le séminaire de restitution "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Brochure: "Des projets de recherche sur la thématique de l'eau en Nouvelle-Calédonie."

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet MICROCOMET par N.Lebouvier.

La particularité des sols côtiers de Nouvelle-Calédonie est d’être essentiellement formés de latérites, exploitées depuis des décennies pour leurs teneurs en éléments traces métalliques (ETM) tels que le nickel, le chrome, le cobalt ou le manganèse.

De par sa forte productivité en matière organique, la mangrove constitue un réservoir important de matière organique dissoute (MOD) qui peut être transportée vers l’Océan sur de grandes distances.

Les observations menées soulèvent la question du rôle puit/source que joue la mangrove vis-à-vis de la dynamique des ETM à l’interface Terre-Mer à l’aval des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie.

Le projet TREMOR a ainsi, pour objectif d’apporter des éléments de réponses à cette question en s’appuyant sur les propriétés de fluorescence d’une fraction de la MOD, appelée Matière Organique Dissoute Fluorescente ou MODF, pour :

Le projet TREMOR utilisera des validations de données de spectrofluorométrie (matrices d’excitation-émission de fluorescence ou MEEFs) par des mesures in situ à l’aide de techniques optiques (absorbance et fluorescence).

Une fois ces validations obtenues, les données de spectrofluorométrie pourront être utilisées pour caractériser les différents constituants de la MODF.

Les échantillons seront prélevés le long de continuums rivière - mangrove - zone lagonaire, et ceci le long de 3 transects dans le lagon de Koné

Les résultats du projet TREMOR apporteront ainsi des informations importantes sur la caractérisation de la matière organique dissoute (MOD) colorée fluorescente et sur l’évaluation de ses capacités de complexation vis-à-vis des ETM.

Si ces résultats s’avèrent convaincants, cette technique peu coûteuse pourra être généralisée à d’autres contextes, aussi bien en eaux salées qu’en eaux douces.

La particularité des sols côtiers de Nouvelle-Calédonie est d’être essentiellement formés de latérites, exploitées depuis des décennies pour leurs teneurs en éléments traces métalliques (ETM) tels que le nickel, le chrome, le cobalt ou le manganèse.

Du fait de la dissémination de ces ETM et de leur toxicité potentielle, cette exploitation est susceptible d’impacter durablement les écosystèmes côtiers et d’affecter leur biodiversité (macro- et micro-organismes pélagiques et benthiques).

Par sa position à l’interface Terre-Mer, la mangrove peut exercer un rôle de filtre entre les massifs miniers et ces écosystèmes côtiers, dont le lagon calédonien, partiellement inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

De par sa forte productivité en matière organique, la mangrove constitue un réservoir important de matière organique dissoute (MOD) qui peut être transportée vers l’Océan sur de grandes distances.

La MOD joue un rôle clé dans le cycle océanique du carbone, en représentant une fraction importante du carbone terrestre. La partie colorée de la matière organique dissoute (appelée Matière Organique Dissoute Colorée ou MODC) est composée de fractions de chaînes carbonées contenues dans la fraction inférieure à 0.2 μm. Fractions qui absorbent fortement les radiations aux longueurs d’onde UV.

Cette propriété optique lui confère un rôle de parapluie solaire pour les coraux tropicaux et permet d’utiliser la télédétection satellite (couleur de l’eau) pour la quantifier à grande échelle.

La MOD, avec sa capacité à complexer les ETM, peut participer à leur dispersion vers le lagon. Néanmoins, une fois complexés, les ETM sont plus difficilement assimilables par le vivant, ce qui limite leur bioaccumulation et peut conférer à la MOD un pouvoir détoxifiant en zone lagonaire.

Le projet TREMOR a pour ambition de compléter les études initiées, récemment en Nouvelle-Calédonie par le MIO via un travail de thèse sur la « Dynamique de la matière organique dissoute colorée et fluorescente en zone lagonaire tropicale dans le Pacifique Sud - Nouvelle Calédonie : influences climatiques et anthropogéniques » (Martias, 2018) portant sur la FDOM dans les eaux du lagon de Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du projet INSU EC2CO TREMOLO (2012-2015), et dans le cadre du projet CNRT DYNAMINE (2015-2018).

La caractérisation des constituants de la MODF dans les eaux des rivières et leur devenir dans les eaux du lagon permettra de :

Les échantillons étudiés dans le cadre du projet TREMOR seront prélevés le long de continuums rivière - mangrove - zone lagonaire, et ceci le long de 3 transects dans le lagon de Koné:

En comparaison de ces sites impactés, la station d’observation pérenne MOISE, située à Basse Caui en face de la Baie Maa dans le lagon sud-ouest, est suivie régulièrement par l’IRD (sortie mensuelle) depuis plusieurs années.

Par ailleurs, d’autres sites d’études peuvent être envisagés, notamment en lien avec les autres projets financés par le Programme au fil de l’Eau du CRESICA (projet SEARSE (Ifremer), par exemple).

Le projet TREMOR bénéficiera de la mise en activité récente (octobre 2017) d’un spectrofluorimètre haute sensibilité de dernière génération en Nouvelle-Calédonie (UMR IRD MIO). Cet instrument permettra de réaliser les analyses de MODF et les expériences de complexation des ETM sur des échantillons frais (absence de biais liés à la conservation).

De plus, la mise en service récente d’un ICP-MS au sein du LAMA (US IRD IMAGO) permettra de coupler localement ces analyses de spectrofluorimétrie avec celles des concentrations en ETM dans les échantillons d’eaux étudiés.

Deux facteurs seront pris en compte lors des campagnes d’échantillonnage.

• les saisons : dynamique lente

La saison sèche correspond à des apports faibles au lagon et la saison des pluies correspondant à des apports élevés au lagon). Cette prise en compte permettra de repositionner les observations sur le traçage des sources et la dynamique de la MODF, ainsi que sa capacité de complexation vis-à-vis des ETM, dans la variabilité saisonnière type d’une année.

• la marée : dynamique rapide

L’influence de la marée sera appréhendée par un échantillonnage horaire durant 12 ou 24 heures à une station amont mangrove et une station aval mangrove pour chaque transect) (Mounier et al., 2018). La comparaison des résultats obtenus durant ces séries temporelles permettra de séparer les effets jour-nuit de ceux liés à la marée.

Le plan d’échantillonnage du projet TREMOR nécessitera ainsi l’analyse d’environ 120 échantillons, dont une quinzaine d’échantillons représentatifs des milieux traversés qui seront utilisés pour les expériences de complexation des ETM.

Des expérimentations du potentiel des analyses par spectrofluorométrie pour identifier les composants de la MODF ont d’ores et déjà été réalisées :

Ces premières analyses ont été ensuite complétées par celles réalisées entre mars et juin 2018 sur des échantillons collectés le long des transects Coco et Témala dans le cadre du stage de Master 2 de Laura Boher.

Les résultats de ces diverses campagnes sont en cours d’interprétation.

Le workshop du programme "Au fil de l'eau" du CRESICA a eu lieu le 17 et 18 septembre 2019, à l'UNC.

Le mardi 18 septembre était dédié aux résultats intermédiaires du programme "Au fil de l'eau", dont la présentation est disponible ci-dessous en téléchargement. Cette journée de restitution a permis d’échanger à propos des différents projets qui composent le programme, entre professionnels de la recherche, acteurs des secteurs public, privé et associatif travaillant sur ces thématiques.

Livret : Au fil de l'eau, Nouméa 2019, workshop des 17 et 18 septembre, PUNC

Découvrez la publication "Tropical mangrove forests as a source of dissolved rare earth elements and yttrium to the ocean" dans la revue Chemical Geology

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254121002229?via%3Dihub

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Rapport final : projet TREMOR

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet TREMOR par F. Juillot.

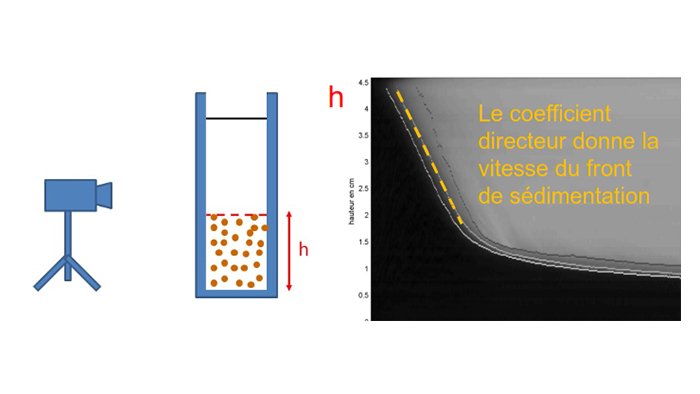

Le projet MECAFLOC, mécanismes, influence des propriétés physico-chimiques du milieu et recherche de nouveaux floculants, est un projet de recherche porté par l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) et l’Institut de recherche et développement, (IRD).

L’objectif du projet MECAFLOC est de mieux appréhender les mécanismes de floculation et de sédimentation des matières en suspensions minérales (MES), qui s’inscrivent dans les thématiques de purification des eaux.

Le projet MECAFLOC souhaite, ainsi, par son travail de recherche :

ISEA

En Nouvelle-Calédonie, l’exploitation minière (récente ou ancienne) a un impact majeur sur l’amplification des processus d’érosion naturelle. Ce phénomène dit « eaux rouges », caractérisé par une augmentation du transport solide le long des rivières, est particulièrement visible lors d’évènements pluvieux. Ce transport de matières en suspension minérales (MES), comme l’oxyde de fer, est responsable de phénomènes d’engravement en aval des bassins versants.

Pour éviter l’impact de sédimentation des MES au croisement des rivières et du lagon en fonction de la salinité du milieu, des bassins de décantation sont placés le long des cours d’eau sur des massifs miniers pour favoriser leur séparation.

L’efficacité de ces bassins est néanmoins variable car les MES associées à certains substrats ne sédimentent que très lentement. Pour cette raison, des floculants et coagulants sont utilisés pour accélérer le processus de séparation. Mais leur effet est également fluctuant suivant la nature du substrat et les conditions physico-chimiques du milieu.

Le projet MECAFLOC a pour objectif de mieux appréhender les mécanismes de floculation et de sédimentation des matières en suspensions minérales (MES) en fonction de leur nature minérale et des propriétés physico-chimiques du milieu (salinité, ph etc.).

Ces mécanismes de sédimentation, variables selon les milieux, ont tendance à impacter fortement les zones côtières. Mieux maitriser leurs coûts et leurs impacts sur l’environnement semblent aujourd’hui nécessaires.

Le projet MECAFLOC souhaite, ainsi, apporter des réponses scientifiques pour mieux :

Ce projet est développé dans la continuité des projets du Centre National de Recherche Technique (CNRT) « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » et « Dynamine », où des questions liées à la dynamique de la sédimentation des MES sont abordées.

Un projet, porté par le consortium IRD/UNC/IFREMER/AEL, SEARSE mène en parallèle depuis 2017, une étude du comportement des MES dans le lagon de Nouvelle-Calédonie et l’évaluation de l’influence des mécanismes d’agrégation/floculation avec la matière organique.

Le projet MECAFLOC repose sur un travail de recherche en laboratoire de dispositifs de suivi in situ des phénomènes de floculation à l’aide de mesures optiques et de l’enregistrement de films des fronts de sédimentation.

Des tests seront menés sur différents produits floculant afin d’évaluer leur efficacité. Un intérêt prononcé sera mené sur de nouvelles molécules naturelles telles que les biofloculants, avec un impact plus faible sur l’environnement que les floculants chimiques conventionnels.

Les résultats des tests serviront à modéliser des mécanismes d’agrégation / floculation à l’aide de méthodes récentes utilisées de simulation des phénomènes non linéaires.

L’enjeu à terme du projet pourrait être de proposer de méthodes visant à :

Dans un but ultime : définir une méthodologie adaptée aux milieux calédoniens pour l’utilisation des floculants.

Le workshop du programme "Au fil de l'eau" du CRESICA a eu lieu le 17 et 18 septembre 2019, à l'UNC.

Le mardi 18 septembre était dédié aux résultats intermédiaires du programme "Au fil de l'eau", dont la présentation est disponible ci-dessous en téléchargement. Cette journée de restitution a permis d’échanger à propos des différents projets qui composent le programme, entre professionnels de la recherche, acteurs des secteurs public, privé et associatif travaillant sur ces thématiques.

Livret : Au fil de l'eau, Nouméa 2019, workshop des 17 et 18 septembre, PUNC

Retrouvez toutes les informations sur la vidéo de Présentation du projet MECAFLOC lors du Workshop "Au fil de l'eau"

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet MECAFLOC par M. Meyer.

Depuis plus de 20 ans, la Nouvelle-Calédonie est reconnue comme un des points chauds de la biodiversité mondiale, avec une des richesses endémiques les plus élevées. Elle possède le plus grand complexe corallien au monde.

De par des mutations économiques, démographiques et sociétales, que connaît à ce jour la Nouvelle-Calédonie, des pressions anthropiques ne cessent de croître sur les milieux littoraux et côtiers.

Les rivières sont d’importants vecteurs de transport de sédiments et d’éléments dissous. Ces apports, s'ils sont essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes côtiers, peuvent être néfastes en cas d'excès (sels nutritifs, métaux et autres contaminants).

Le projet SEARSE a pour objectifs de :

Pour ce faire, des analyses seront réalisées sur les concentrations en matières dissoutes et particulaires au niveau des exutoires et un suivi sur le devenir des panaches en milieu lagonaire autour du grand Nouméa.

Le projet SEARSE s’appuiera sur le modèle déterministe des écoulements de surface (GR4H), élaboré en 2017 par l’équipe du LEAD et le modèle hydrodynamique Mars 3D développé par l'IFREMER

Laboratoire LEAD

La Nouvelle-Calédonie est un vaste territoire disposant d’une zone économique exclusive (ZEE). Son espace maritime comprend des récifs avec des structures variées, des zones lagonaires, des mangroves et de très grandes étendues océaniques.

L’exceptionnel état de sa biodiversité marine a valu l’inscription en 2008 d’une grande partie des lagons au Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO).

Si l’industrie minière a, depuis un siècle façonné significativement les paysages terrestres et littoraux, il existe une volonté forte de diversifier l’économie du pays, de développer le tourisme et d’autres filières, entre autres grâce à l’attractivité du territoire.

La vulnérabilité de ces écosystèmes tropicaux représente un enjeu important aussi bien en terme de recherche, qu’en terme de défis de gestion durable (Stratégie Territoriale de l’Innovation, 2015).

L’évaluation de l’état écologique des écosystèmes marins doit tenir compte de l’existence de diverses pressions anthropiques sur le milieu.

L’absence de quantification des pressions anthropiques complique, à ce jour, fortement la compréhension des processus structurant et affectant l’intégrité de ce patrimoine naturel et des services écosystémiques associés.

Cette approche écosystémique est nécessaire à la mise en oeuvre d’une Gestion Intégrée des Ecosystèmes Côtiers (GIZC).

Le projet SEARSE devrait à terme permettre de :

Et ce, pour espérer mieux comprendre :

Le projet SEARSE a pour objectif de réaliser :

Les analyses permettront d’identifier une signature pour chaque cours d'eau et de quantifier les apports par les rivières dans le lagon calédonien en :

Le but de ce suivi étant :

Le projet SEARSE réalisera des analyses en s’appuyant sur le modèle déterministe des écoulements de surface (GR4H) pour quantifier les exportations sous forme dissoute et particulaire issues des rivières.

Ce modèle, développé en 2017 par les équipes du LEAD de l’IFREMER, permet d’estimer les débits des rivières à l’échelle de l’heure, à partir de données de pluies.

Ces analyses ont été réalisées sur quatre versants du grand Nouméa (Desclaux et al., 2018).

Un modèle hydrodynamique à 300 m a été développé autour du grand Nouméa pour analyser le devenir des eaux issues des rivières.

Les analyses seront associées aux données de débits issues du modèle GR4H avec les caractéristiques de l'eau au niveau des 4 exutoires (Dumbéa, la Coulée, la rivière des Pirogues, La Tontouta).

L'acquisition de bouées dérivantes permettra de suivre le devenir des panaches et des différentes matières qui les composent dans le lagon.

Un effort particulier sera conduit sur le devenir de la diversité (génétique et fonctionnelle) des micro-organismes, qui sont de bons marqueurs de changements environnementaux dans les panaches.

Ce travail se fera dans le cadre d'une mission d'un expert IFREMER métropolitain.

Le rapport d'étape sur le suivi des rivières au niveau des exutoires dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, est disponible sur : https://archimer.ifremer.fr Boher L., Coignot E., Lopez E., Royer F., Lemonnier H., 2018. (lien ci-dessous).

Suivi de la matière organique fluorescente en amont des estuaires dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Rapport de fin de contrat CDD IFREMER-LEAD. 38 p.

Mot-Clé(s): Rivières, Matière organique fluorescente, dynamique

______________________________________________________________________________________________________

Le workshop du programme "Au fil de l'eau" du CRESICA a eu lieu le 17 et 18 septembre 2019, à l'UNC.

Le mardi 18 septembre était dédié aux résultats intermédiaires du programme "Au fil de l'eau", dont la présentation est disponible ci-dessous en téléchargement. Cette journée de restitution a permis d’échanger à propos des différents projets qui composent le programme, entre professionnels de la recherche, acteurs des secteurs public, privé et associatif travaillant sur ces thématiques.

Livret : Au fil de l'eau, Nouméa 2019, workshop des 17 et 18 septembre, PUNC

Retrouvez toutes les informations sur la vidéo de Présentation du projet SEARSE lors du Workshop "Au fil de l'eau"

______________________________________________________________________________________________________

Retrouvez sur Archimer le rapport scientifique de Tepoerau Mai, sur l'étude bibliographique sur l’impact des feux sur la chimie de l’environnement, publié en mars 2020.

Les 28 et 29 mars 2022, le CRESICA organisait le séminaire "Au fil de l'eau" qui a permis de présenter les résultats du projet.

Rapport final : projet SEARSE

Visionnez la présentation faite lors du séminaire grâce à la vidéo du projet SEARSE par H. Lemonnier.

Près d’un tiers de la Nouvelle-Calédonie est constitué de massifs ultramafiques riches en métaux tels que le nickel (Ni) et le chrome (Cr).

Sur les zones où le couvert végétal est dégradé voire absent, les processus d’érosion conduisent à la libération des éléments traces métalliques (ETM), dispersés par voie aérienne ou par écoulements de surfaces.

Les ETM Nickel et Chrome, notamment le Cr6, sont connus pour leur toxicité chez l’homme, provoquant en particulier des cancers et des allergies.

Susceptibles d’être présents dans l’eau des creeks et rivières, ces ETM peuvent contaminer les captages d’eau destinée à la consommation humaine, et constituer une source potentielle d’exposition des populations calédoniennes.

Le projet Nickel-Chrome a pour objectifs :

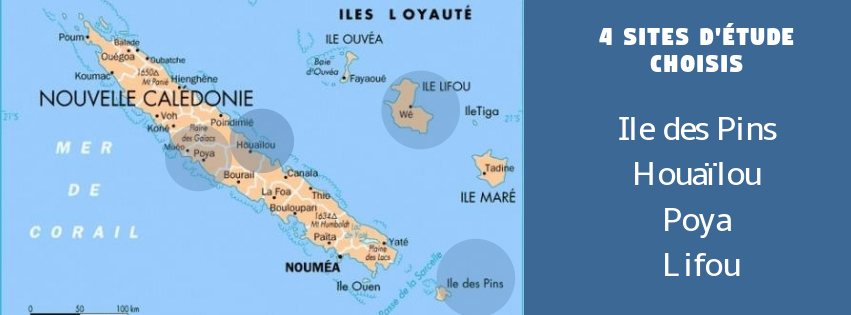

Quatre sites d’études ont été choisis : l’Ile des Pins, Houaïlou, Poya et Lifou, pour les concentrations urinaires élevées de Nickel et de Chrome, révélées par le programme METEXPO, financé par le Centre national de recherche technique (CNRT).

Le programme METEXPO, financé par le Centre national de recherche technique (CNRT), a permis de mettre en évidence la présence élevée des ETM Nickel et Chrome dans les urines des habitants de Nouvelle-Calédonie, en particulier chez les jeunes de moins de 18 ans et les personnes âgées, personnes de plus de 60 ans, et ce, avec des variations géographiques et saisonnières.

Les concentrations urinaires de chrome dépassaient les valeurs de référence pour 47% des adultes et 90% des enfants.

Les régions les plus impactées étaient : Kouaoua, Houaïlou, Poya, Hienghène, Touho et, de façon inattendue (pas de massif ultramafique), Lifou.

Pour les concentrations urinaires de nickel, 9% des adultes et 13% des enfants dépassaient les valeurs de référence.

Les régions les plus impactées étaient l’Ile des Pins, Belep, Houaïlou et Yaté.

Dans les conclusions du programme METEXPO, la proximité d’une exploitation minière n’expliquait pas les concentrations urinaires en nickel ou en chrome. Les données, inclues dans les modèles de prédiction - données socio-économiques et alimentaires-, ne permettaient pas d’expliquer de façon satisfaisante les concentrations urinaires en métaux.

Une source possible de contamination des habitants semblait pouvoir être l’eau de distribution, dont le niveau de contamination, et ses liens avec la concentration urinaire en nickel et en chrome, démontraient une nécessité d’être étudiée.

Le projet Nickel-Chrome a pour objectif :